Tag 4, Teil 1 - 08. Mai 2025

Verbund Wasserspeicher Kaprun – Kritische Infrastruktur Wasserenergie

Erstellt von Stefan Eisenbach, Richard Mandl & Daniel Nader

Am vierten Exkursionstag führte es die Studierenden des Jahrganges, passend zum Wahlfach Kritische Infrastrukturen zur „Grünen Batterie der Alpen“, die Kraftwerksgruppe Kaprun.

Die Kraftwerksgruppe zählt zu den bedeutendsten und technisch anspruchsvollsten Wasserkraftanlagen Europas. Sie liegt in den nördlichen Hohen Tauern, wo geologisch ideale Bedingungen – insbesondere das harte Gneis Gestein – den Bau von Staumauern und unterirdischen Stollen begünstigen. Die Anlage ist ein Paradebeispiel für die Nutzung alpiner Wasserkraft und gilt als „Mutter der Pumpspeicherkraftwerke“ in Österreich und über die Grenzen der Republik hinaus.

Die Ursprünge des Projekts reichen bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück, als die Energiekrise durch den Wegfall der Steinkohle aus Schlesien die Suche nach alternativen Energiequellen erforderte. Erste Sondierungen für ein Großkraftwerk im Kapruner Tal wurden in den 1920er Jahren durchgeführt. Die Errichtung begann 1939 und erfolgte während des Zweiten Weltkriegs bis zur Erstinbetriebnahme 1944. Bei der Errichtung unter schwierigsten Bedingungen im hochalpinen Umfeld kamen bis zu 4.500, teils Zwangsarbeiter zum Einsatz.

Die erste Stromerzeugung erfolgte 1944 noch ohne die heute bekannten Talsperren, welche erst im Zuge des Marschallplans errichtet wurden. Beim Abschluss des österreichischen Staatsvertrags 1955 war das Kraftwerk bereits betriebsbereit und wurde so zum Symbol des Wiederaufbaus und der österreichischen Ingenieurskunst.

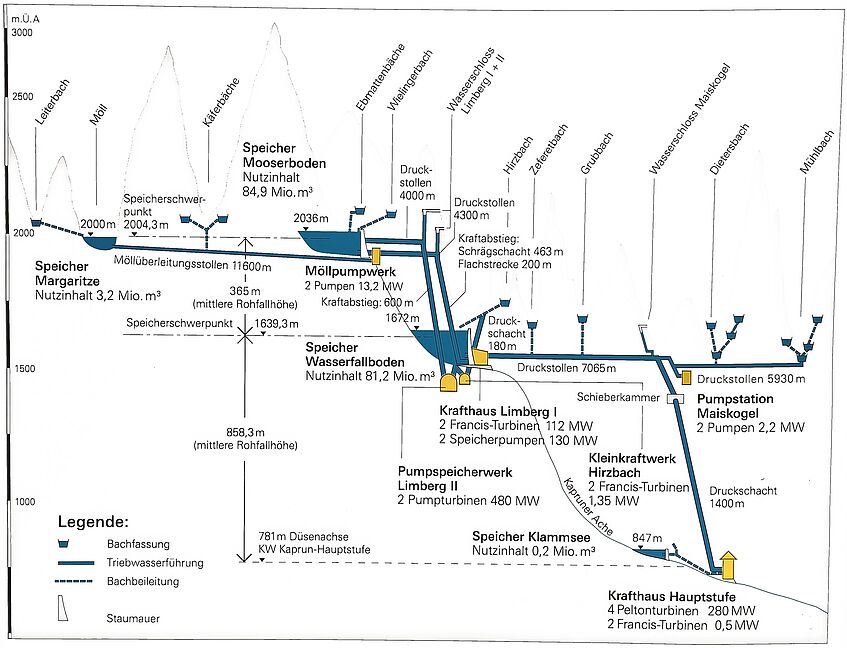

Die Kraftwerksgruppe besteht aus mehreren Stufen: Oberstufe (Limberg I, Limberg II, künftig Limberg III), Hauptstufe und dem Kraftwerk Klammsee. Die Anlage nutzt einen Höhenunterschied von bis zu 850 Metern, wobei das Wasser mit rund 140 m/s (etwa 500 km/h) durch Düsen mit einem Durchmesser von 20 cm auf die Turbinen trifft. Insgesamt sind etwa 60 bis 100 Angestellte beschäftigt, hinzu kommt eine eigene Lehrwerkstätte für die Ausbildung.

Das System umfasst rund 60 Kilometer Stollen und inkl. Versorgungstunnel usw. ca. 100km. Neben dem direkten Wassereintrag durch Quellen im Bereich der Speicherseen, werden über Beileitungen jeweils etwa 2 m³/s Wasser aus umliegenden Quellen und Bächen zugeführt, aus dem Mölltaler Bereich und von der Pasterze – dem größten Gletscher Österreichs – kommen bis zu 20 m³/s, was etwa ein Drittel des Gesamtwassereintrags ausmacht.

Die Pumpspeicherfunktion ermöglicht es, Schwankungen zwischen Stromerzeugung und -verbrauch auszugleichen. Das Kraftwerk kann innerhalb von fünf Minuten hochgefahren werden und ist damit besonders flexibel. Mit dem Ausbau Limberg III wird die Leistung um etwa einen halben Gigawatt erhöht; im Endausbau wird die Kraftwerksgruppe eine Leistung von rund 2 GW erreichen. Die Anlage ist an das 380-kV-Netz angeschlossen und kann im Notfall auch schwarzstartfähig betrieben werden.

Die Lage im Hochgebirge bringt besondere Herausforderungen: Lawinen stellen die größte Naturgefahr dar, weshalb eine eigene Lawinenkommission die Situation beurteilt und Sprengungen per Helikopter durchführt. Im Sommer kommt es immer wieder zu Muren und Wildbächen, die Zufahrtswege blockieren können. Im absoluten Notfall könnten bis zu 200 m³/s Wasser aus den Speichern abgelassen werden, was Evakuierungen in Kaprun notwendig machen würde.

Die Überwachung der Anlage erfolgt mit über 2.000 Messdaten, etwa zur Bewegung der Sperren (bis zu 3 cm an der Spitze). Für die Sicherheit sorgt eine eigene Betriebsfeuerwehr.